ここ数日、北からの寒波が次々と押し寄せて、冷蔵庫の中に閉じ込められたようですね。でも、冬こそ夜空が一番美しく見える季節、と言われます。たしかに、乾燥して澄んだ空気を通して見る星々は、冷たくも透き通った宝石のような輝きを放っています。

南東の空に斜めに並んだ三ツ星を持つオリオン座、そのオリオン座から伸びる「冬の大三角」と呼ばれる三角形、オリオン座の左上に流星群で有名な双子座。すべての星の中で最も明るいシリウスをはじめ、オリオン座のベテルギウス、リゲル、冬の大三角のプロキオン、双子座のポルックスなど、いずれもひときわ明るく輝く星々です。冬の夜空は、一年で最も多く一等星を見ることができると言われています。

🌃 ⭐️ ✨ 🌌

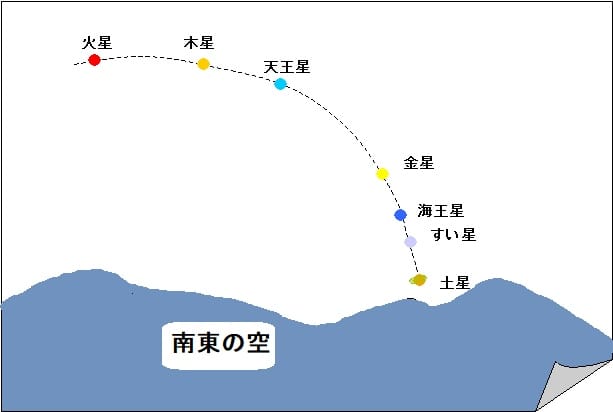

星といえば、今年の1月21日(火)に、複数の惑星が同時に太陽の同じ側に集中する現象「惑星直列」が起こりました。実はもうすぐ、2月28日(金)にもう一度惑星直列が起こります。前回の21日の時は、すい星を除く6つの星が見られましたが、今度の28日は、7つの惑星(土星、水星、海王星、金星、天王星、木星、火星)が日没直後の夕方に”集合”するようです。要するに、図からもわかるように、”直列”といっても、一直線に並ぶわけではなく同じ空に見えるということです。

🪐 🌎 🪐

そして、この7つの惑星は、イギリスの作曲家グスターブ・ホルストの組曲「惑星」に登場する7つの曲のテーマでもあります。多くの人にとってこの曲は、平原綾香の「ジュピター」(木星)の歌でお馴染みなのではないでしょうか?

第1曲目の「火星」もよく使われる曲で、ご存じの方も多いと思います。どの曲も個性的で、まじかに見ることさえできない惑星を、音楽でこんなにもくっきり描き分けることができたホルストの才能に驚かされます。

もっとも、ホルストは天文学的な惑星ではなく、占星術における星をイメージしている、と語っていたようです。

2月28日(金)、日没直後の東の空に天候が良ければ、「惑星」のメロディが姿を現すかもしれません。

そして、2月28日(金)は、新月で空に月の姿はありません。集まった惑星たちがくっきりと見えることでしょう。

🌑 🌒 🌙 🌔

惑星直列の日には隠れている、月もまたクラシックの曲に登場します。中でも有名なのが、ベートーヴェンのピアノソナタ「月光」とドビュッシーの「月の光」ではないでしょうか。

ベートーヴェンの「月光」はベートーヴェンが30歳(一説には31歳)の時の作品で、ピアノソナタ第14番 作品27-2 で、ピアノソナタ第13番と対となる作品として発表されました。

「月光」という通称はベートーヴェン自身の命名ではなく、彼自身は「幻想曲風ソナタ」という題名を付けたようです。

それでも、よく知られている第1楽章の厳かな響きは、「月光」と呼ばれるにふさわしい澄み切った崇高さを感じさせるような気がします。

ドビュッシーの「月の光」は、「ベルガマスク組曲」の第3曲で、ヴェルレーヌの詩に触発されて作られたものです。タイトルの「ベルガマスク」は、イタリアの地名”ベルガモ”から”ベルガモ風舞曲“に由来します。

この「月の光」は、おそらく誰もが聞いたことのある人気の曲で、柔らかく優美な旋律が、まるで目の前に月の光が見えるような気持ちにさせる曲ではないでしょうか。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、フランスを中心に起こった美術界、音楽界の印象主義の音楽の代表と言われています。

🍂 🍂 🍂

さて、星が美しくきらめく冬は、やはり北風の吹く寒い冬であることに変わりありません。

冷たい北風を思い出させる名曲といえば、何といってもショパンの「木枯らし」ではないでしょうか。

「月光」とおなじように「木枯らし」もショパン自身の命名ではなく、正式には、練習曲(エチュード)作品25第11番です。4分ほどの曲ですが、難易度は高く簡単に攻略できる曲ではありません。

静かにゆったりと始まり、いきなり激しい嵐の中に放り込まれたように曲が続きます。暖かく穏やかの日々の後、いきなり始まった最近の寒波のようです。「木枯らし」と呼ばれるのも納得です。

今回取り上げた曲の数々も、いろいろな場面で使われていて、きっと一度は耳にしたことがあるものと思います。

そういえば、人気アニメ「名探偵コナン」には、”ピアノソナタ「月光」殺人事件”というエピソードがあります。それはまた、別の機会に!

HOME | レッスン | エリア | 体験レッスン | よくある質問 | お問い合わせ | お支払い

オンラインレッスン|生徒さんの声 |講師プロフィール | ピアノのつぶやき

目黒不動前 田園調布のピアノ教室 - Vela Piano Studio – お近くのスタジオでピアノのレッスンを