ピアノを巡る物語 III

ピアノの略称は一般的に「pf」と表記されます。それは、略さずに言うと「ピアノフォルテ」(pianoforte)と呼ばれるからです。

時に、「フォルテピアノ」(fortepiano)とも呼ばれますが、多くの場合、現代のピアノを「モダンピアノ」と呼ぶのに対し、古い時代のいわゆる”古楽器”を「フォルテピアノ」と呼ぶことが多いようです。

pfは、piano すなわちイタリア語で「弱く」、forte 「強く」に由来することは容易に想像できます。それは、前回の「ピアノは精密機械」でも触れましたが、それまで主流だったチェンバロと違い、ピアノが強弱(ピアノとフォルテ)をつけられるようになったことによります。

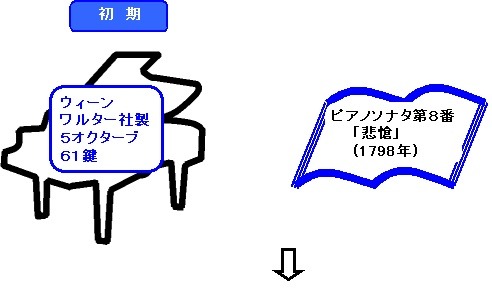

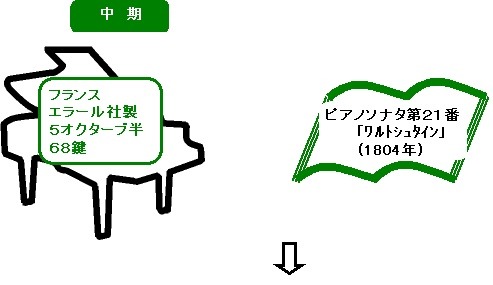

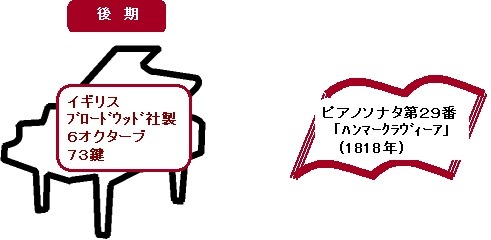

実は、ピアノはその誕生以来絶えず改良が繰り返され、進化してきました。そして、そのたびに音域・音量が拡大し、より豊かな表現力を獲得してきました。

そのピアノの発展の歴史とともに歩んできた作曲家がいます。

ベートーヴェンです。

ベートーヴェン 創造

ベートーヴェンは、生涯で9台のピアノを持ち、新しく登場したピアノの特徴を存分に活用して作曲をしてきました。そして、彼が生み出した名曲の数々が、ピアノの魅力を広めることに役立ったのです。

彼は、およそ23才から51才まで全部で32のピアノソナタを作曲しましたが、それらはまさにピアノの進化の申し子なのです。

つまり、ベートーヴェンのソナタの歴史が、ピアノの発展の歴史でもあるのです。

ベートーヴェンが創造したのは、珠玉のピアノソナタの数々とともに、ピアノの魅力そのものだったともいえるでしょう。(「ベートーヴェン捏造」ではありません。)

🎹

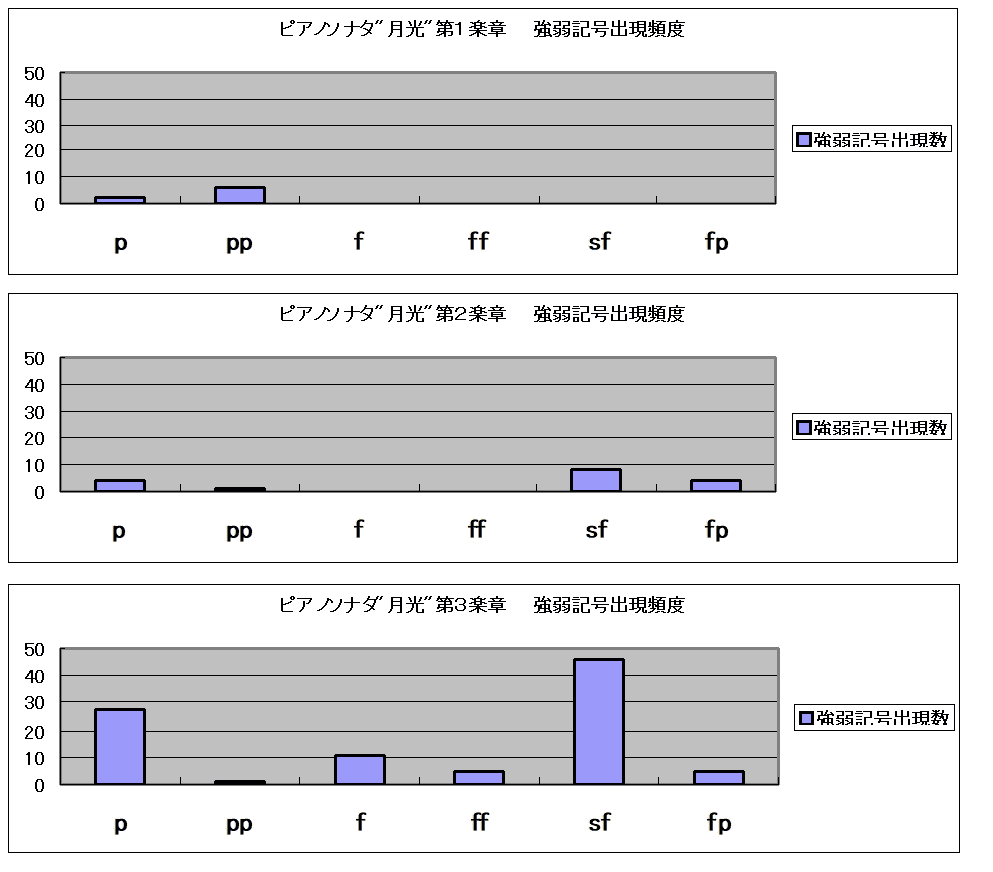

下のグラフは、「ピアノソナタ月光殺人事件」で取り上げたベートーヴェンのピアノソナタ第14番「月光」について、第1楽章から第3楽章までの強弱記号を中心とした内容の分析です。つまり、各楽章で、p,pp,f,ff,sf,fpなどの強弱を表す記号がどのくらい現れるか、数えて比較したものです。

*pピアノ 弱く、 ppピアニッシモ とても弱く、

fフォルテ 強く、ffフォルティシモ とても強く

sfスフォルツァンド その音だけ強く、

fpフォルテピアノ 強く演奏した直後に弱く

cresc.クレッシェンド だんだん強く、 decresc.デクレッシェンド だんだん弱く

(ただし、数多く登場するクレッシェンド – cresc. < 、デクレッシェンド – decresc. > を除いています。

また、繰り返し部分は数えていません。)

ピアノソナタ”月光”の各楽章の展開

第1楽章

嬰ハ短調 2/2 6分22秒

速度標語・発想標語:Adagio sostenuto

曲の印象:ゆったりと、しかし憂いを含んで重い響き

第2楽章

変ニ長調 3/4 2分16秒

速度標語・発想標語:Allegretto

曲の印象:明るく軽やか

第3楽章

嬰ハ短調 4/4 7分11秒

速度標語・発想標語:Presto agitato

曲の印象:ただならぬ緊迫感に満ちてダイナミック

*演奏時間は、Grammphon マウリツィオ・ポリーニのCDによる。

全体が緻密に計算され、ゆったりと始まった第1楽章から、軽やかな第2楽章を短くはさみ、緊張感に満ちた第3楽章へとドラマチックな展開をみせる名曲です。

そして、ピアノが獲得した強弱の表現を存分に活用しています。

特に第3楽章は、ベートーヴェンの巧みな表現力が現れていると言います。

それは、曲の中でf(フォルテ)、ff(フォルティシモ)より、むしろp(ピアノ)が多いのに、曲がダイナミックに聞こえるのは、ピアノの特性を生かして強弱をコントロールして初めてできる表現だからです。

なかでも、p(ピアノ)のフレーズの中に時おり現れるsf(スフォルツァンド)が、際立った効果をあげドラマチックな曲に仕立てています。

*速度標語:楽曲のおおよそのテンポを一定の言葉で言い表す標語

発想標語:楽曲の性格や表情を示すための標語

なお、速度標語は、元来発想標語で楽曲の性格や様式を表すものだったと言われている。

・Adagio sostenuto アダージョ ソステヌート

→ Adagio ゆるやかに、落ち着いた sostenuto 音の長さを十分に保って

・Allegretto アレグレット やや速く

・Presto agitao プレスト アジタート

→ Presto 急速に agitao 興奮して、激しく

🎹

「ピアノを巡る物語」、いかがでしたか?

ピアノ教室のブログということもあり、3回にわたって「ピアノ」について、その歴史や表現の豊かさなどを取り上げてみました。

参考文献

:平野 昭「ベートーヴェン」新潮文庫 ( カラー版 作曲家の生涯 )

:「ポケット音楽辞典」音楽之友社

HOME | レッスン | エリア | 体験レッスン | よくある質問 | お問い合わせ | お支払い

オンラインレッスン|生徒さんの声 |講師プロフィール | ピアノのつぶやき

目黒不動前 田園調布のピアノ教室 - Vela Piano Studio – お近くのスタジオでピアノのレッスンを