ピアノを巡る物語 II

約300年前にイタリアで生まれたピアノは、現代では約8,000もの部品からできていると言われます。楽器の中でもその部品の数は突出しています。

ピアノの元になったのは、ルネッサンスのころからあるチェンバロ(ドイツ語)で、英語ではハープシコード、フランス語ではクラブサンといわれる楽器です。

ただ、音を出す仕組みは両者で大きく異なります。

チェンバロは”撥弦楽器(はつげんがっき)”、つまり「弦をはじいて音を出す楽器」です。これに対してピアノは”打弦楽器(だげんがっき)で「弦をたたいて音を出す楽器」です。

両者の音を出す仕組みの違いは、一体どんな特徴があるのでしょう。

まず、チェンバロですが、鍵盤を押すと、ジャックを呼ばれる板状の棒が持ち上がり、ジャックについているプレクトラムという爪が、水平に張られた弦を下から上へはじいて音を出します。

ジャックが下に降りる時には、爪は回転して弦に触れることはなく音は出ません。

下のアニメーションをクリックしてチェンバロの仕組みの概略をご覧ください(簡略化してあります)。

チェンバロは、弦をはじく強さはほぼ一定のため、音量を大きくしたり音に強弱をつけることが難しいと言われます。

外見上でもピアノと異なり、ピアノの黒鍵と白鍵が逆になっていたり、鍵盤が2段になっているものが多いのもその特徴です。

このような特徴を持つチェンバロの繊細で優美な音色は、バロック音楽には欠かせないものとなっています。

🎹

これに対して、ピアノは鍵盤を押すとハンマーが持ち上がり、フェルトでできたハンマーの先端が弦をたたいて音を出します。ハンマーアクションと呼ばれる仕組みです。これにより、指のタッチを変えて強弱や音色を変えることが可能になったのです。

下のアニメーションをクリックしてピアノの仕組みの概略をご覧ください(簡略化してあります)。

また、ピアノの音色の豊かな響きは、精密機械と呼ばれることと無縁ではありません。

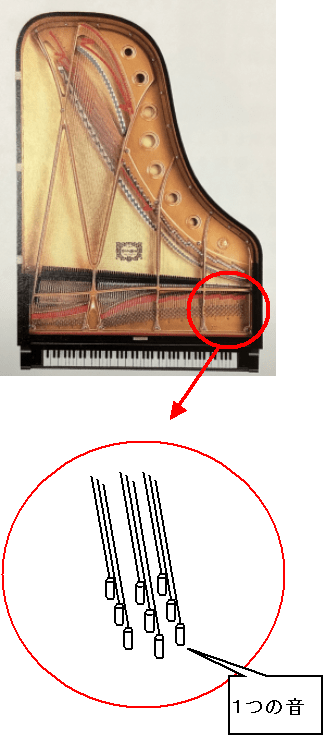

一般にコンサートで使われるピアノでは、88鍵盤で弦の数はなんと240以上もあります。つまり、1つの鍵盤(=音)に対して、ほぼ3本の弦が張られていることになります。

要するに、ピアノでは1つの音に1つの弦ではなく、中高音部では1つの鍵盤(=音)に3本の弦、低音部では1~2本の弦があるのです。

なぜそうなっているのでしょう?

それは、弦の数を増やしてそれぞれの弦が共振することで、より豊かな音色を出すことができるようにするためなのです。

下の図は、1つの鍵盤(=音)に3本の弦が張られていることを簡単に示したものです。

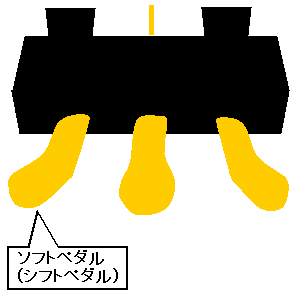

さらに、ピアノには3つのペダルがあり、その中で左側のソフトペダル、あるいはシフトペダルと呼ばれるペダルは、この弦の構造と深い関係があります。

このペダルを踏むと、弦を打つハンマーの位置をすこし右にずらして、ハンマーが打つ3本の弦を2本に、あるいは2本の弦を1本にして、音量を小さくし音色を変えることができます。

ピアニストは、このペダルの踏み込み具合により、弦を打つハンマーの位置をすこしずつ横にずらして、たくみに音色を変え表情豊かな演奏をするのです。

*右側のペダル:ダンパーペダル、あるいはラウドペダル。弦の響きを止めているダンパー全体を弦から離して、音を伸ばす。

また、弾いていない弦が共振することでその共鳴音も加わり、より豊かな響きが生まれる。

中央のペダル:ソステヌートペダル。このペダルを踏んだ時に押していた鍵盤のダンパーだけが、弦から離れてその音だけを伸ばす。

ピアノが精密機械になったのは、強弱や音色を変えることでより表現豊かな演奏を目指したからにほかなりません。

ですから、ピアノを演奏する時は「精密機械」の特徴を十分に利用して演奏することが大切なのです。

HOME | レッスン | エリア | 体験レッスン | よくある質問 | お問い合わせ | お支払い

オンラインレッスン|生徒さんの声 |講師プロフィール | ピアノのつぶやき

目黒不動前 田園調布のピアノ教室 - Vela Piano Studio – お近くのスタジオでピアノのレッスンを